Sur de Veracruz: la violencia te hace más y más pobre

Reportero: Tania L. Montalvo

Fotógrafo: Yahir Ceballos

Ixmatlahuacan, Veracruz

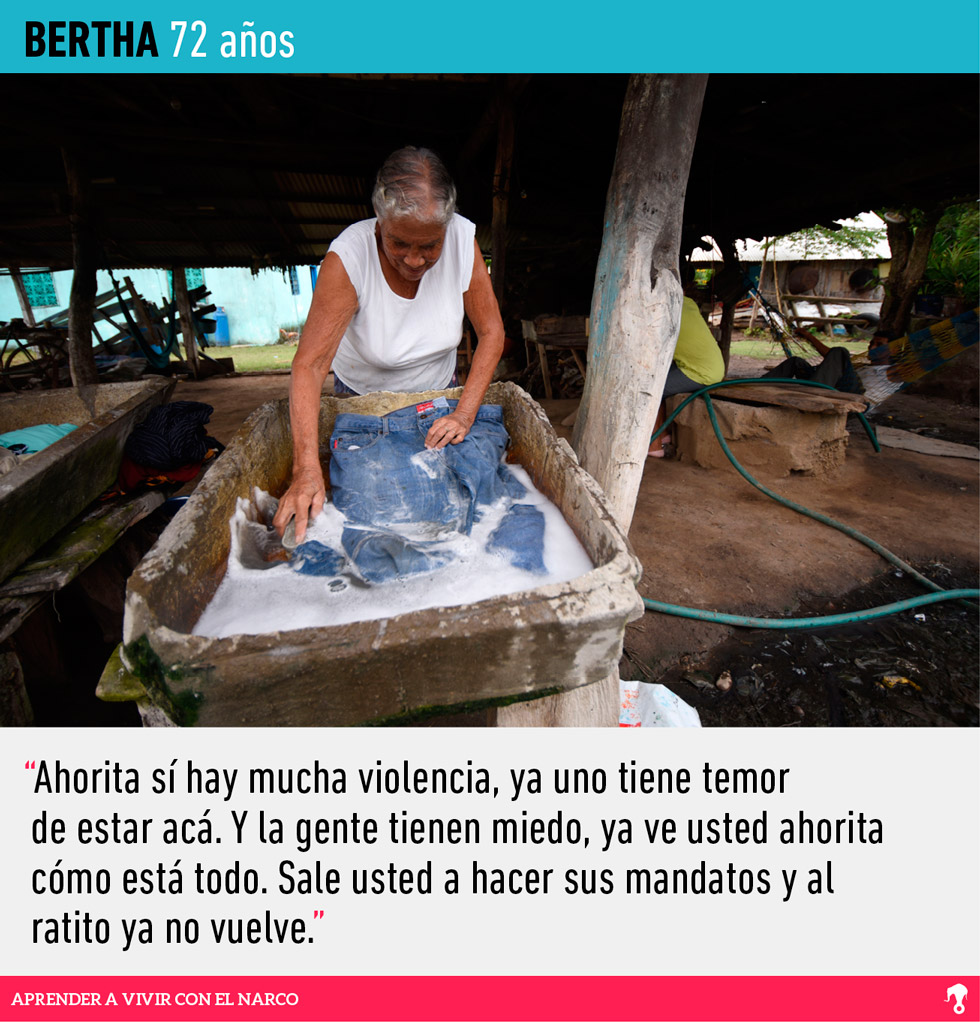

Bertha ya lleva tres horas a la espera de la ‘pasajera’. No es mucho para lo que tiene que vivir desde hace un año. Hoy apenas son las once de la mañana, pero eso no le da tranquilidad, porque sabe que su día debe acabar a las dos de la tarde. Así que cada tanto levanta la vista y divisa el horizonte, mientras sigue su trajín. Suerte que desde su casa se alcanza a ver el camino.

¿Ya vendrá la ‘pasajera’?

Al menos una vez a la semana Bertha repite el mismo rito: esperar a que a su comunidad en el sur de Veracruz entre la ‘pasajera’ —como le llama a la camioneta de transporte público— para que pueda ir a ‘hacer el mandado’. Normalmente va los sábados, pero esta semana tocó en miércoles.

Por lo menos, si es que sirve de consuelo, no tiene que estar parada en alguna esquina. Puede lavar ropa y esperar.

La combi que la lleva a hacer las compras a Cosamaloapan —la ciudad más cercana a su casa, que está en Las Cuatas, municipio de Ixmatlahuacan, en Veracruz— no tiene hora fija y sólo pasa cuando un chofer considera que es seguro manejar por esos caminos solitarios de cañaverales.

No es lo único que toma en cuenta el chofer: además, la ‘pasajera’ sólo va a su pueblo si tiene la garantía de que volverá a Cosamaloapan con luz del día, así que tiene que estar en Ixmatlahuacan a las dos de la tarde.

Por eso la odisea de Bertha empieza a las 8 de la mañana, sin certeza de cuándo terminará. Ir y volver por esos 15 kilómetros puede tomarle más de seis horas.

Este miércoles, la mujer de 72 años cuenta que sólo tiene 100 pesos y debe usarlos para alimentar a su esposo, dos hijas, uno de sus yernos y dos nietas. Pero también para pagar los 50 pesos del pasaje.

Hace dos años, recuerda, Bertha sólo tenía que caminar diez metros a la tienda Diconsa —un programa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que lleva a comunidades marginadas la canasta básica a precio subsidiado— para hacer el mandado. Los 50 pesos del pasaje podía gastarlos en algo más y se ahorraba el viaje hasta Cosamaloapan, que hoy es una zona considerada refugio de Los Zetas.

Esa tienda Diconsa en la comunidad de Bertha fue un alivio y resolvió una demanda de años. Pero duró un pestañeo. La violencia lo cambió todo.

Abrió a principios de 2013 para atender un problema de abasto en la región, pero —según los registros del gobierno federal— cerró en febrero del siguiente año por el “clima de inseguridad”. Nadie quería surtirla ni atenderla. Un diagnóstico que se confirma con el testimonio que la mujer ofrece mientras espera a la ‘pasajera’.

“La gente ya no quiere hacerse cargo, ¿verdad? de la tienda. Por miedo a los robos, ahorita está al día el robo y toda la violencia y por eso nadie quiere vender acá, ni tener la responsabilidad de tener una tienda a su cargo. Tienen miedo, ya ve usted ahorita cómo está todo. Sale usted a hacer sus mandados y al ratito ya no vuelve”.

Las nietas de Bertha de 10 y 12 años miran a su abuela fregar la ropa sobre un lavadero de piedra mientras ella espera el transporte público. Siempre han vivido en una casa de madera y palma, sin agua corriente o energía eléctrica. Una casa que, al menos, ahora les sirve para refugiarse de una violencia acallada, de la que nadie habla, una que nunca se denuncia pero a la que todos temen, y a la que responsabilizan no sólo de la falta de apoyos —como el que daba la tienda Diconsa—, sino también del aislamiento que padecen.

El local de lo que fue la tienda Diconsa ahora tiene la puerta y ventana cerradas y un perro que, a ladridos, gruñidos y mordidas, impide acercarse a la propiedad.

Los vecinos dicen que ese guardián está ahí desde que cerró la tienda y que seguramente es el único que sabe qué motivó la clausura. La dueña del local nunca les explicó.

Una cuna del crimen

Como Bertha, para que los 500 pobladores de su comunidad, Las Cuatas, accedan a víveres deben ir a Cosamaloapan. Si tuvieran auto lo harían en 25 minutos, pero apenas 15% de los poco más de 100 hogares de la zona tiene algún tipo de vehículo.

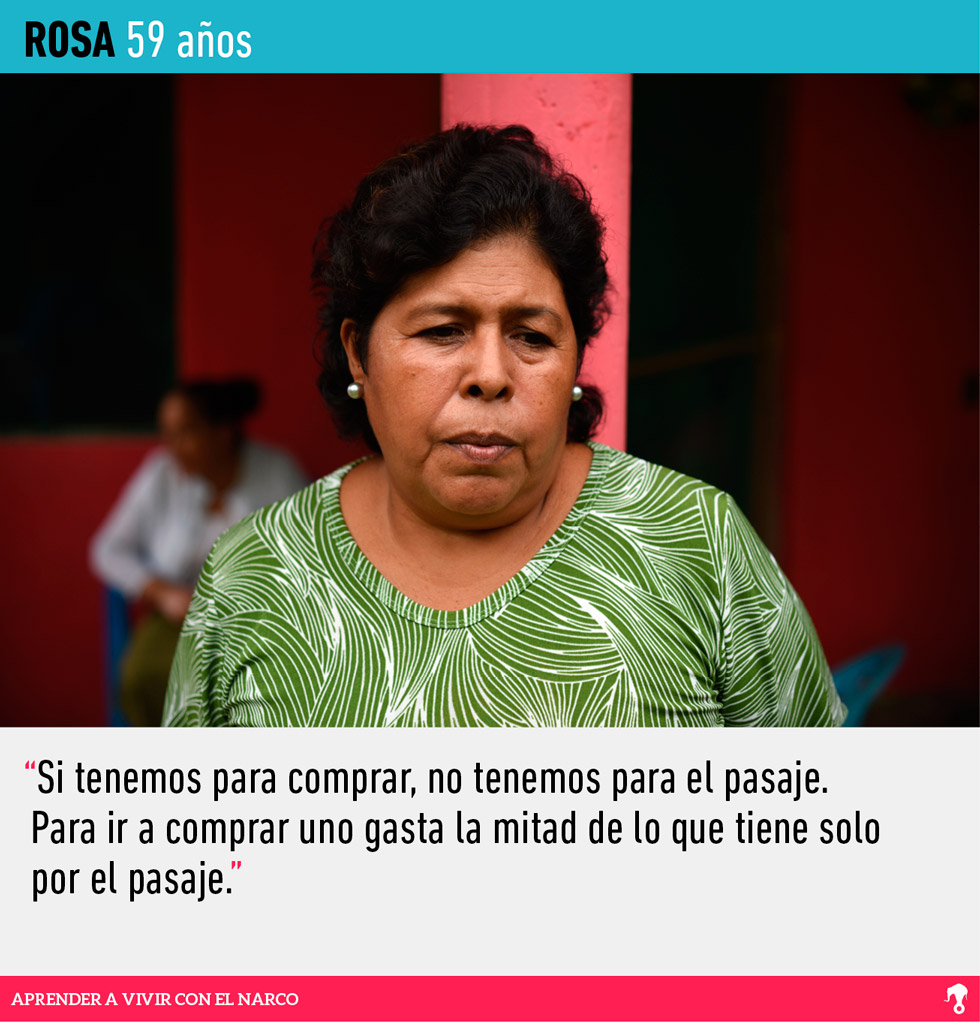

Ese es el caso de Rosa, otra vecina de Las Cuatas, pues su familia encontró lo que ella llama una “media solución”: compraron una moto de bajo costo para ir y venir a aquella ciudad. El “bajo costo” es relativo, pues el préstamo al que accedió implica pagar el doble del valor original del vehículo. Pero ve el lado positivo: con la moto pueden salir sin esperar a la ‘pasajera’ y sin arriesgarse a permanecer “tiempo de más” en territorio zeta.

Aunque el crédito consume buena parte de los ingresos familiares, Rosa se sabe privilegiada. Y lo es, en comparación con el 85% de sus vecinos obligados a esperar durante tres horas al transporte público.

Cosamaloapan es 10 veces más grande que Ixmatlahuacan. Nadie puede hablar de una fecha exacta, pero desde 2010 comenzaron los reportes de que en los alrededores se hallaban cuerpos mutilados y algunas fosas clandestinas.

Después vinieron los ‘halcones’, esos muchachos que, hasta la fecha, se miran en las calles, a veces en cuatrimotos, con radios de comunicación avisando quién entra y sale de la zona. Luego aparecieron las casas suntuosas de hasta tres pisos y grandes garajes.

Y aunque ya son muchos años, la gente no se acostumbra a cómo la violencia en este refugio zeta ha cambiado la vida cotidiana, no sólo de Cosamaloapan, sino también de los alrededores, en donde quizá las estadísticas no registran muchos muertos, pero la inseguridad impide que llegue el transporte, provoca que se suspendan servicios o que un médico se niegue a trasladarse.

La violencia no sólo les quitó paz. En el caso de Las Cuatas, también la posibilidad de abastecerse fácilmente de lo más indispensable para vivir y hasta de la oportunidad de que el gobierno federal los apoye en ello.

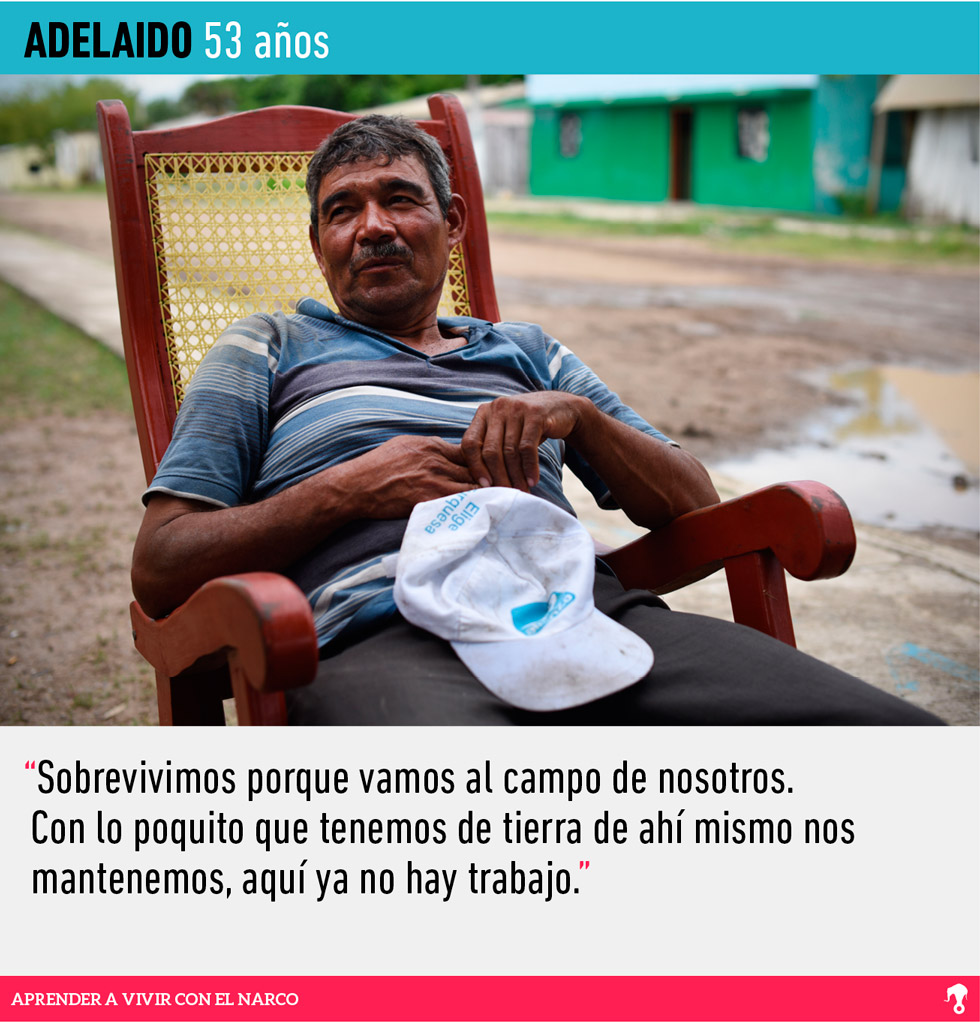

Adelaido, un hombre de 53 años que trabaja desde los diez en los campos de caña, dice que nunca antes se había visto “que la gente no se atreva o ya se la piense para pasar” a Ixmatlahuacan.

Los caminos disponibles para llegar a ese municipio forzosamente pasan por Cosamaloapan, ya sea viniendo de Tuxtepec, en Oaxaca; Tlacotalpan más al norte en el Río Papaloapan o desde el puerto de Veracruz y la capital del estado, Xalapa.

Verse forzado a cruzar Cosamaloapan, una cuna del crimen, para llegar a Ixmatlahuacan es lo que Adelaido ve ahora como una trampa no sólo para tener qué comer, si no también con qué vivir. “Nos hemos quedado sin trabajo”, dice.

En abril pasado, en una fosa clandestina se encontraron los cuerpos de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecidos un año antes en Cosamaloapan. Según Adelaido, en la zona nadie puede trabajar sin que se sepa qué hace, cuánto gana y, por tanto, cuánto puede y debe pagar de extorsión.

El compañero de Adelaido en la labor de la caña es Apolinar Fabián, quien trabaja en los campos hace más de cuatro décadas. La mayor parte de su ingreso provenía del Ingenio San Gabriel en Cosamaloapan, el cuál cerró en agosto pasado por falta de producción; pero ambos completaban para el gasto siendo peones de ranchos de la región, que cerraron por la “falta de guardia”, de quién se atreviera a hacer las labores de vigilancia.

Apolinar se lamenta “ahorita hay muchas cosas malas aquí, no se puede vivir bien, pues. ¡Que si la violencia, que si la inseguridad! Por eso vienen los problemas. De ahí mismo vienen los contratiempos con toda la gente que se va y nos deja aquí, sin nada”.

No existen datos sobre la migración de las fuentes de trabajo, pero Apolinar y Adelaido calculan que la mitad de los dueños de campos y ranchos tanto en Cosamaloapan como en Ixmatlahuacan se fueron desde que empezó la violencia y con ellos, el empleo.

Aislados por la violencia

El 62% del trabajo en Ixmatlahuacan depende del campo. Se cuenta con 3 mil 700 hectáreas de caña de azúcar. El camino para llegar a ese municipio se convierte en una línea recta en la que no se mira más que cañaverales que bailan al ritmo del viento.

Apolinar de 67 años no ha tenido otro trabajo que no sea con la caña y la zafra. Su compañero de aventuras de azúcar, Adelaido, dice que la desventaja de que todo vaya tan mal con la caña es que ya están “muy viejos” para aprender otro oficio.

En Ixmatlahuacan, los cañeros sobreviven con lo poquito que pueden sacar de sus propias tierras. Otras mujeres, como Rosa, hacen tamales y los venden en comunidades vecinas.

Álvaro, yerno de Bertha, intenta explicar cómo se puede sobrevivir con el aislamiento que les ha dejado la violencia. “Uno se va al río y saca unas mojarras para comer y si no tenemos nada nomás nos comemos las uñas”.

“A veces la salida está en el Río”, insiste Álvaro con una media sonrisa que se le borra casi de inmediato. Entonces vuelve a mecerse en la hamaca en la que permanece y remata “pues sí, sólo en el río”.

Es mediodía y la ‘pasajera’ no ha entrado todavía a Las Cuatas. A esta hora, Bertha ya sabe que no podrá ir por el mandado de la semana. Lo intentará mañana.

Desde temprano rogará que haya transporte público que la lleve a Cosamaloapan con tiempo suficiente para comprar y volver con luz de día.